Die Geschichte

Die Geschichte

1302 als westlicher Stadtzugang errichtet, wurde das Karlstor nach der Entfestigung 1803 mit Rondellbauten versehen. Um ein repräsentatives städtebauliches Pendant zum schräg gegenüberliegenden neubarocken Justizpalast von Friedrich von Thiersch zu schaffen, entstand 1891 die Idee einer Neugestaltung der Anlage.

Der von Gabriel von Seidl nach mehrfach überarbeiteter Planung ausgeführte Umbau integrierte das 1857 durch eine Pulverexplosion schwer beschädigte und anschließend restaurierte gotische Karlstor und sah eine Aufstockung der klassizistischen Rondellbauten mit einer einheitlichen barockisierenden Fassadengestaltung vor. Turmähnliche, ursprünglich mit Laternen bekrönte Eckrisalite, vermitteln zwischen den an das Karlstor anschließenden Bauten und der halbkreisförmigen Folge von Geschäftshäusern. Der Karlsplatz (Stachus) mit den einladenden neubarocken Rondellbauten prägt seitdem das Bild von Münchens Stadteingang. Nach Kriegszerstörungen wurden die Rondellbauten vereinfacht rekonstruiert und Fußgängerarkaden eingebaut. 1966 bis 1970 kam es zu einer Neugestaltung von Münchens verkehrsreichstem Platz. 1982 wurden die Gebäude im Inneren größtenteils entkernt.

1302 als westlicher Stadtzugang errichtet, wurde das Karlstor nach der Entfestigung 1803 mit Rondellbauten versehen. Um ein repräsentatives städtebauliches Pendant zum schräg gegenüberliegenden neubarocken Justizpalast von Friedrich von Thiersch zu schaffen, entstand 1891 die Idee einer Neugestaltung der Anlage. Der von Gabriel von Seidl nach mehrfach überarbeiteter Planung ausgeführte Umbau integrierte das 1857 durch eine Pulverexplosion schwer beschädigte und anschließend restaurierte gotische Karlstor und sah eine Aufstockung der klassizistischen Rondellbauten mit einer einheitlichen barockisierenden Fassadengestaltung vor.

Turmähnliche, ursprünglich mit Laternen bekrönte Eckrisalite, vermitteln zwischen den an das Karlstor anschließenden Bauten und der halbkreisförmigen Folge von Geschäftshäusern. Der Karlsplatz (Stachus) mit den einladenden neubarocken Rondellbauten prägt seitdem das Bild von Münchens Stadteingang. Nach Kriegszerstörungen wurden die Rondellbauten vereinfacht rekonstruiert und Fußgängerarkaden eingebaut. 1966 bis 1970 kam es zu einer Neugestaltung von Münchens verkehrsreichstem Platz. 1992 wurden die Gebäude im Inneren größtenteils entkernt.

1572

1572

1572

1572

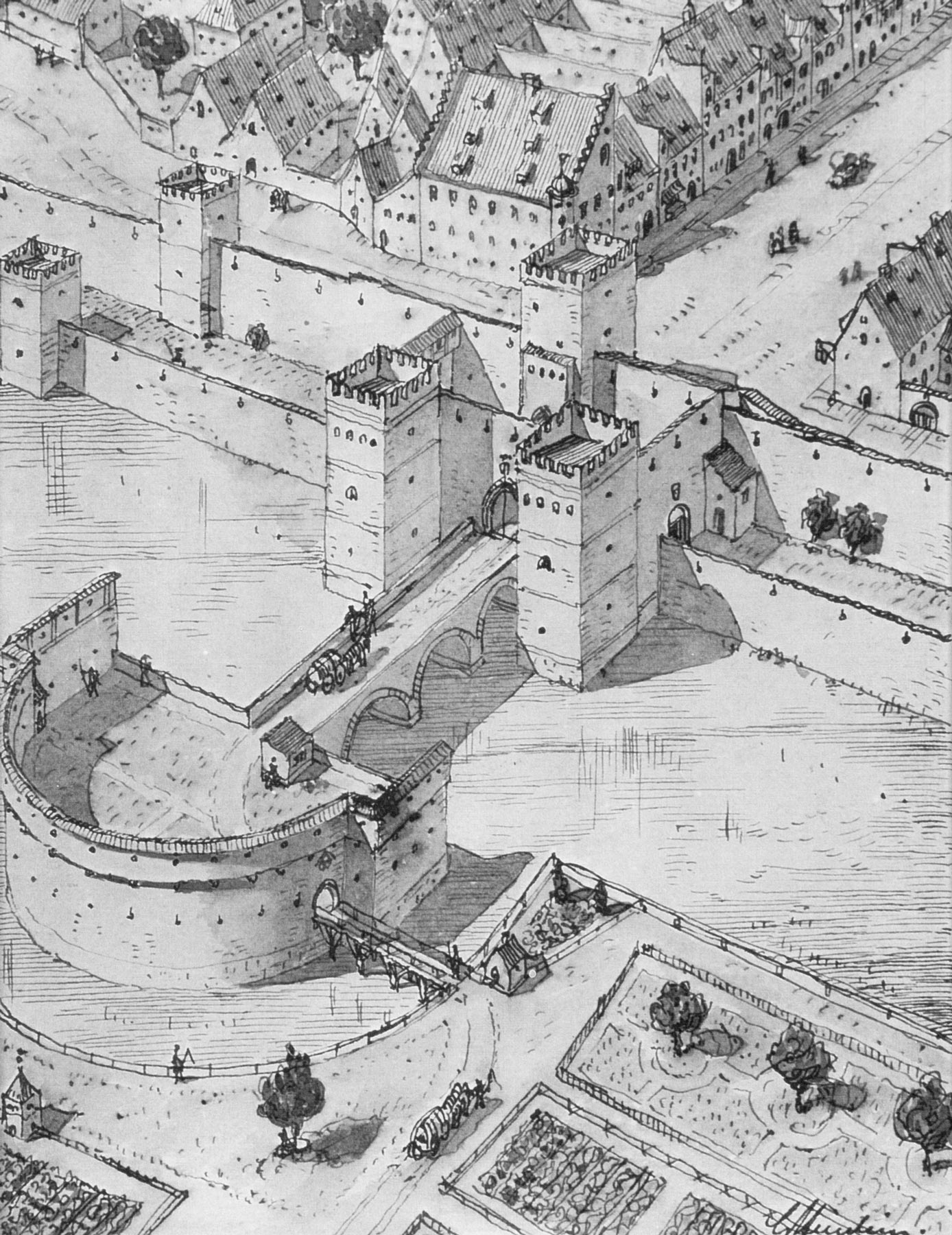

Das Neuhauser Tor im 16. Jahrhundert mit Stadtausfahrt in Richtung der heutigen Bayerstraße.

Rekonstruktionvon Gustav Steinlein nach dem Stadtmodell von Jakob Sandtner

Stadtmuseum München

Das Neuhauser Tor im 16. Jahrhundert mit Stadtausfahrt in Richtung der heutigen Bayerstraße.

Rekonstruktionvon Gustav Steinlein nach dem Stadtmodell von Jakob Sandtner (1572)

Stadtmuseum München

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ließ Kurfürst Maximilian I. veranlasst durch die drohenden Religionskriege und die größere Reichweite der Geschütze den doppelten, mittelalterlichen Mauerring mit Wassergraben durch einen weiteren breiten Fortiflkationsgürtel mit Wall, Graben und Bastionen verstärken. Die Stadtausfahrt am Neuhauser Tor, die ursprünglich über ein halbrundes, spätmittelalterliches Vorwerk leicht nach Süden versetzt, in Richtung der heutigen Bayerstraße mündete, wurde dadurch umgeleitet. Ein enger, verwinkelter und für Fuhrwerke nur mühsam zu passierenden Weg führte nun den Stadtgraben entlang ein Stück nach Norden und dann durch den Festungswall zum Anfang der heutigen Elisenstraße.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ließ Kurfürst Maximilian I. veranlasst durch die drohenden Religionskriege und die größere Reichweite der Geschütze den doppelten, mittelalterlichen Mauerring mit Wassergraben durch einen weiteren breiten Fortiflkationsgürtel mit Wall, Graben und Bastionen verstärken. Die Stadtausfahrt am Neuhauser Tor, die ursprünglich über ein halbrundes, spätmittelalterliches Vorwerk leicht nach Süden versetzt, in Richtung der heutigen Bayerstraße mündete, wurde dadurch umgeleitet. Ein enger, verwinkelter und für Fuhrwerke nur mühsam zu passierenden Weg führte nun den Stadtgraben entlang ein Stück nach Norden und dann durch den Festungswall zum Anfang der heutigen Elisenstraße.

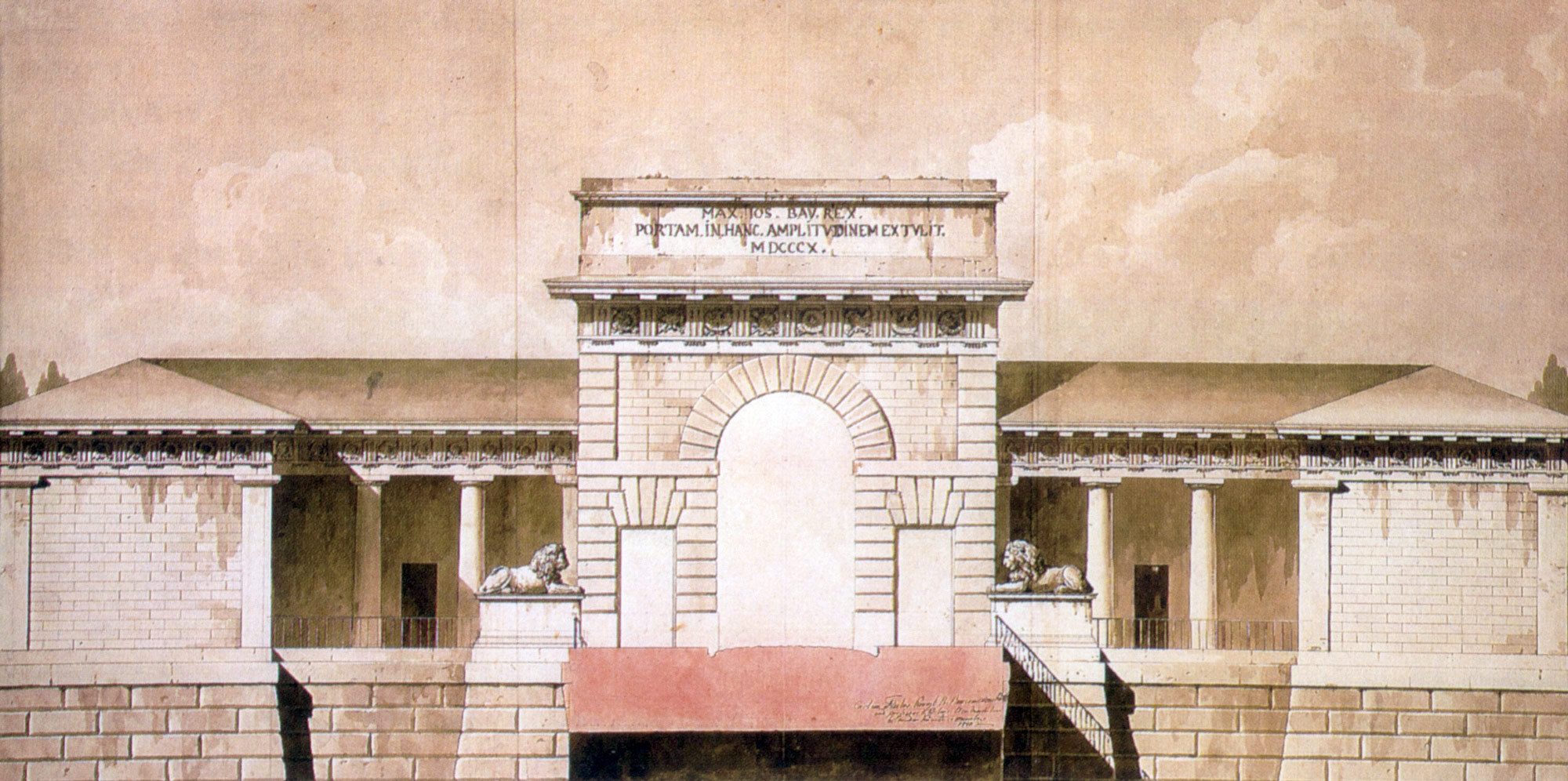

Die erste Rondellbebauung am Karlsplatz von 1790/94 mit einheitlich gestalteten, parzellenweise zum Verkauf angebotenen Häusern und ein damals durchgeführter Umbau des Neuhauser-/ Karlstors gehen auf Benjamin Thompson, den engsten Berater von Kurfürst Karl Theodor und späteren Grafen Rumford zurück, der sonst vor allem als Initiator des Englischen Gartens und einer Armenspeisung in München (Rumfordsuppe) bekannt ist. Rumford' s Plan, die durch die verbesserte Ballistik nutzlos gewordenen Bastionen zu schleifen, um an ihrer Stelle eine Ringstraße mit großräumigen Plätzen anzulegen und dabei die verwinkelten Stadtausfahrten zu begradigen, fand im Bereich des Neuhauser Tores seine erste Umsetzung.

Herzog Karl Theodor von Pfalz-Sulzbach, seit dem Aussterben der altbayerischen Wittelsbacher im Jahr 1777 bayerischer Kurfürst, gab dem Karlstor und dem Karlsplatz seinen Namen. Die Bezeichnung ,,Stachus'', die auf die Wirtschaft des Eustachius Föderl auf dem Gelände des heutigen Kaufhof zurückgeht, hat sich daneben bis heute gehalten.

Die erste Rondellbebauung am Karlsplatz von 1790/94 mit einheitlich gestalteten, parzellenweise zum Verkauf angebotenen Häusern und ein damals durchgeführter Umbau des Neuhauser-/ Karlstors gehen auf Benjamin Thompson, den engsten Berater von Kurfürst Karl Theodor und späteren Grafen Rumford zurück, der sonst vor allem als Initiator des Englischen Gartens und einer Armenspeisung in München (Rumfordsuppe) bekannt ist. Rumford' s Plan, die durch die verbesserte Ballistik nutzlos gewordenen Bastionen zu schleifen, um an ihrer Stelle eine Ringstraße mit großräumigen Plätzen anzulegen und dabei die verwinkelten Stadtausfahrten zu begradigen, fand im Bereich des Neuhauser Tores seine erste Umsetzung.

Herzog Karl Theodor von Pfalz-Sulzbach, seit dem Aussterben der altbayerischen Wittelsbacher im Jahr 1777 bayerischer Kurfürst, gab dem Karlstor und dem Karlsplatz seinen Namen. Die Bezeichnung ,,Stachus'', die auf die Wirtschaft des Eustachius Föderl auf dem Gelände des heutigen Kaufhof zurückgeht, hat sich daneben bis heute gehalten.

Das Neuhauser-, später Karlstor nahm unter den Münchner Stadttoren eine Sonderrolle ein, denn es war als Stadtzufahrt von den wittelsbachischen Schlössern Nymphenburg und Schleißheim der Ort feierlicher Empfangszeremonien. Zahlreiche erhaltene Um- und Neubaupläne belegen den Wunsch, Fischers mit zwei die Stadtbachbrücke flankierenden Löwen ist an französischen Vorbildern orientiert und darauf ausgerichtet, den Anspruch Münchens als königliche Hauptstadt zu inszenieren.

Das Neuhauser-, später Karlstor nahm unter den Münchner Stadttoren eine Sonderrolle ein, denn es war als Stadtzufahrt von den wittelsbachischen Schlössern Nymphenburg und Schleißheim der Ort feierlicher Empfangszeremonien. Zahlreiche erhaltene Um- und Neubaupläne belegen den Wunsch, Fischers mit zwei die Stadtbachbrücke flankierenden Löwen ist an französischen Vorbildern orientiert und darauf ausgerichtet, den Anspruch Münchens als königliche Hauptstadt zu inszenieren.

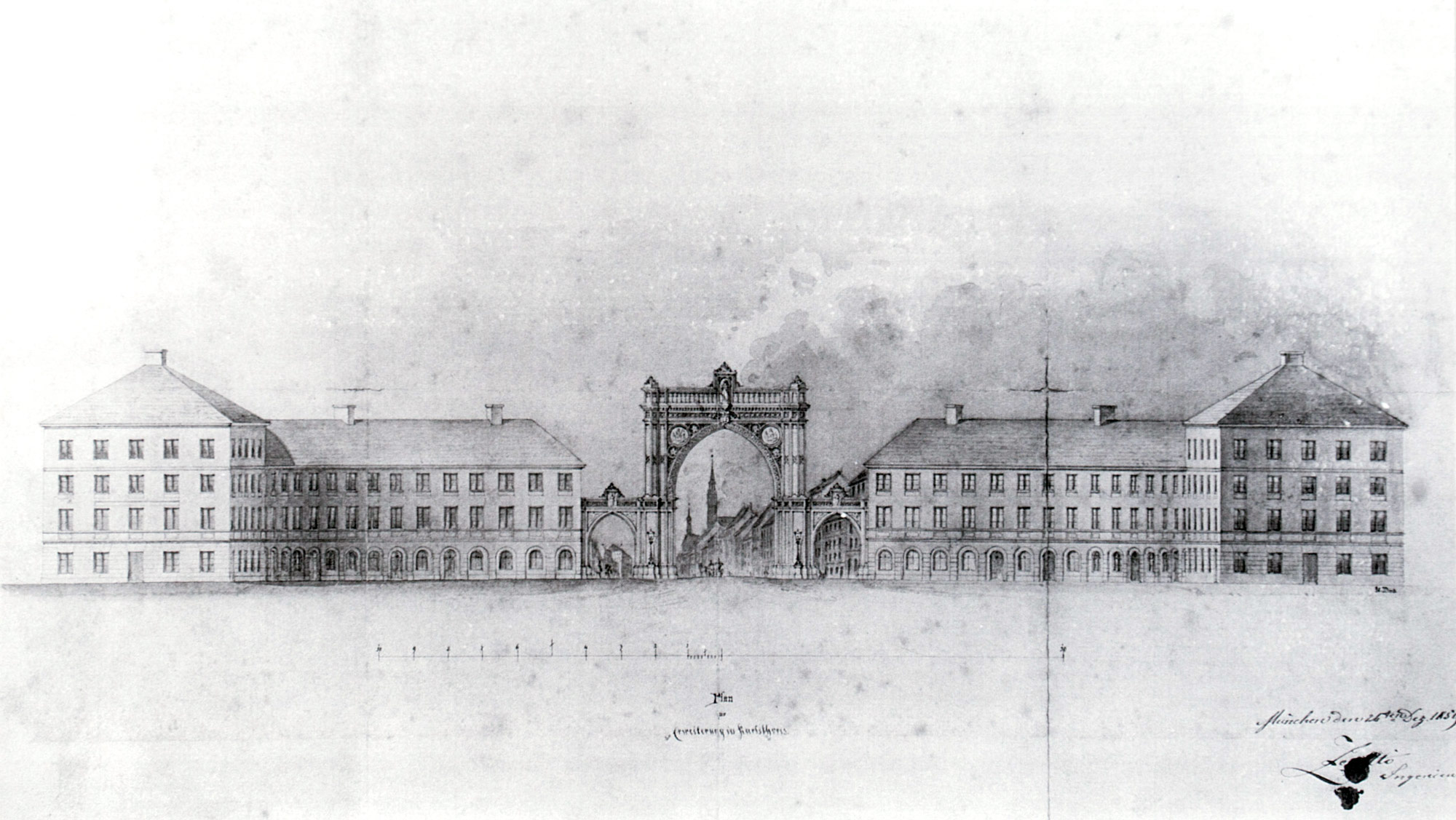

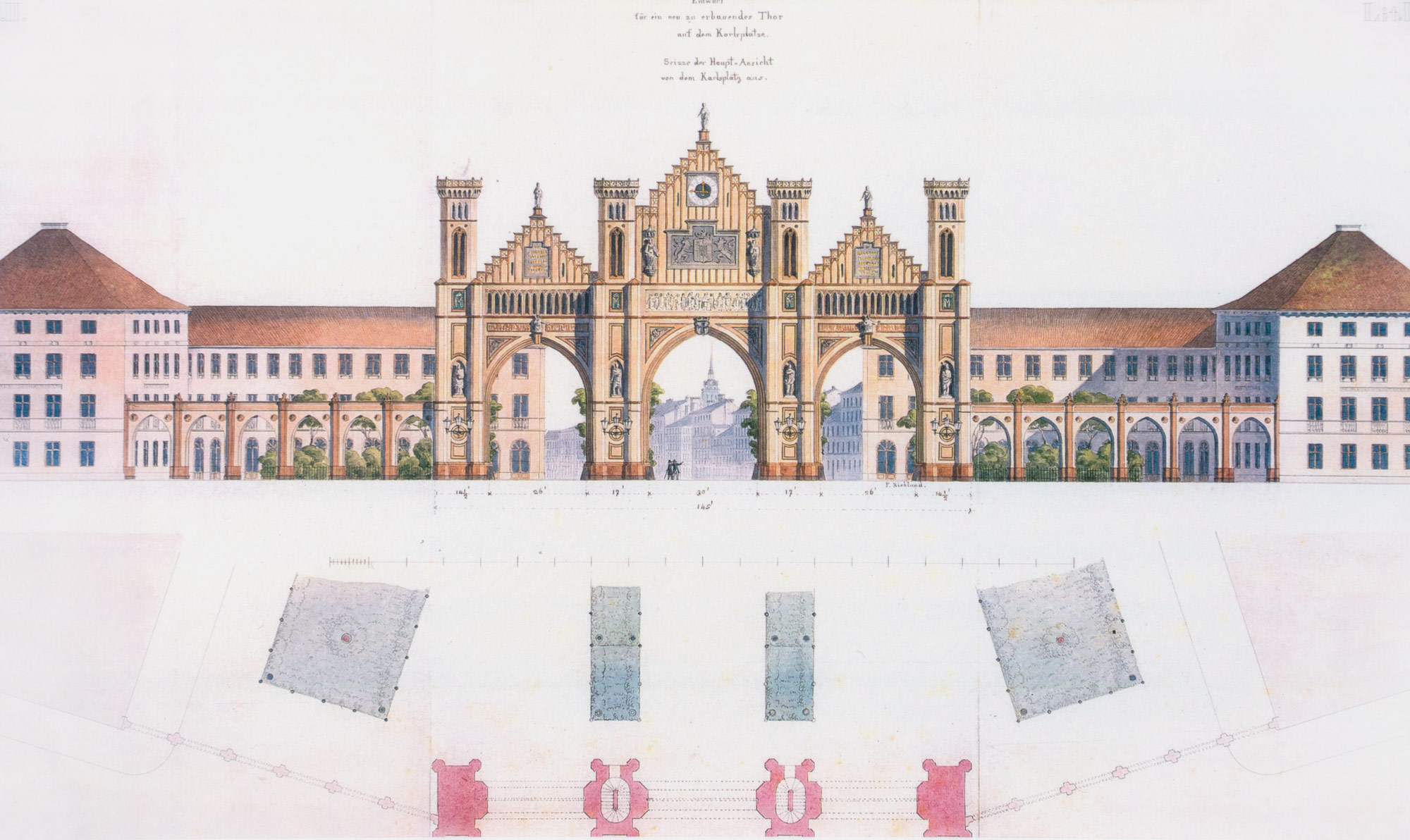

Als der Mittelturm 1857 durch eine Pulverexplosion beschädigt worden war, lieferten die Architekten Arnold Zenetti und Friedrich Ziehland eine Reihe von Entwürfen für großartige Toranlagen, die einen völligen Abbruch des mittelalterlichen Karlstores vorsahen. Aus Kostengründen entschied man sich aber dafür, nur den beschädigten Mittelturm abzubrechen und die verbliebenen seitlichen Türme nach einem Entwurf Zenettis durch einen neugotischen Bogen zu verbinden.

Als der Mittelturm 1857 durch eine Pulverexplosion beschädigt worden war, lieferten die Architekten Arnold Zenetti und Friedrich Ziehland eine Reihe von Entwürfen für großartige Toranlagen, die einen völligen Abbruch des mittelalterlichen Karlstores vorsahen. Aus Kostengründen entschied man sich aber dafür, nur den beschädigten Mittelturm abzubrechen und die verbliebenen seitlichen Türme nach einem Entwurf Zenettis durch einen neugotischen Bogen zu verbinden.

Als der Mittelturm 1857 durch eine Pulverexplosion beschädigt worden war, lieferten die Architekten Arnold Zenetti und Friedrich Ziehland eine Reihe von Entwürfen für großartige Toranlagen, die einen völligen Abbruch des mittelalterlichen Karlstores vorsahen. Aus Kostengründen entschied man sich aber dafür, nur den beschädigten Mittelturm abzubrechen und die verbliebenen seitlichen Türme nach einem Entwurf Zenettis durch einen neugotischen Bogen zu verbinden.

Die Rondellgebäude am Stachus wurden 1899/1902 von dem Münchner Architekten Gabriel von Seidl unter Einbeziehung von Teilen des Vorgängerbaues aus dem späten 18. Jahrhundert errichtet. Die beiden in der Flucht der Neuhauser Straße zum Karlstor führenden Flügel stehen auf dem Areal des einstigen Stadtgrabens, der erst gegen 1880 eingeebnet wurde.

Die Rondellgebäude am Stachus wurden 1899/1902 von dem Münchner Architekten Gabriel von Seidl unter Einbeziehung von Teilen des Vorgängerbaues aus dem späten 18. Jahrhundert errichtet. Die beiden in der Flucht der Neuhauser Straße zum Karlstor führenden Flügel stehen auf dem Areal des einstigen Stadtgrabens, der erst gegen 1880 eingeebnet wurde.

Gabriel von Seidl (1848-1913) gilt als bedeutendster Vertreter der an historische Vorbilder anknüpfenden Architektur der Jahrhundertwende in München. Von ihm stammen beispielsweise auch das Künstlerhaus, das Bayerische Nationalmuseum, das Lenbachhaus, die Pfarrkirche St. Anna im Lehel und der von seinem Bruder Emanuel von Seidl vollendete Bau des Deutschen Museums.

Gabriel von Seidl (1848-1913) gilt als bedeutendster Vertreter der an historische Vorbilder anknüpfenden Architektur der Jahrhundertwende in München. Von ihm stammen beispielsweise auch das Künstlerhaus, das Bayerische Nationalmuseum, das Lenbachhaus, die Pfarrkirche St. Anna im Lehel und der von seinem Bruder Emanuel von Seidl vollendete Bau des Deutschen Museums.

© 2018, Pensberger Erben GbR · Intern · Datenschutz · Impressum

Intern · Datenschutz · Impressum

© 2018, Pensberger Erben GbR

Intern

Datenschutz

Impressum